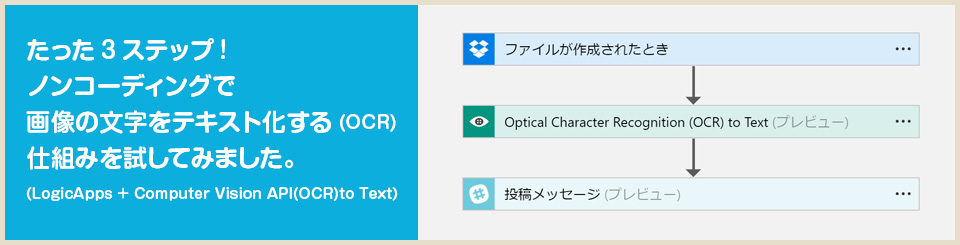

Cognitive Services APIの1つである「Computer Vision API」コネクターがついにLogicAppsで公開されました!

これまではComputer Vision APIのOCR (光学式文字認識:画像に含まれる文字列をテキストデータとして抽出) 機能を利用するにはプログラミングが必須だったのですが、このコネクターを利用すると、たった3ステップ、しかもノンコーディングで実現できてしまうという。

そんなお手軽さでどこまでできるのか!?が気になったので試してみました、な話。

ちなみに、Logic Appsを利用する場合はAzure管理ポータルからポチポチ作成できるので、特別な知識などはいりません。(直感でできるのがすごい)

結果的に、びっくりするくらいの簡単さで読み取り精度がかなり高い仕組みができました!

Continue reading

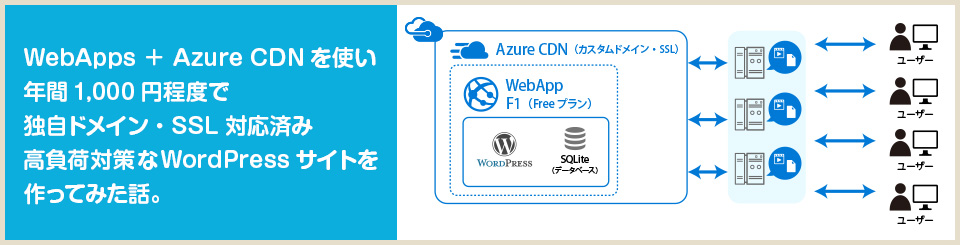

WebApps + Azure CDNを使い年間1,000円程度で独自ドメイン・SSL対応済み高負荷対策なWordPressサイトを 作ってみた話。

WebサイトでSSLを利用した上に高負荷対応も考慮した構築にするとWeb的に結構なお値段になりますが、Azure CDNを利用するとびっくりするくらい安くSSL対応の高負荷対応サイト(しかもWordPress利用)が構築できるんでは?みたいのを見かけまして、本当かどうか試してみました~。

ちなみに今回の価格にはドメイン・メールサービス・Azure CDN・WebApps(WordPress)のお値段全て入っておりますw

Continue reading

WordPress + MySQL In Appでバックアップとステージングを試してみました。

去年の夏にプレビュー公開されたAzure App Service WebApps内で利用できる「MySQL in-app」がGAされたと告知がありましたー!( General availability: MySQL in-app feature )

まだ管理ポータル画面では「MySQL In App (プレビュー)」ってなってますけども…。

今回は、WordPressサイトのバックアップとスワップ(本番環境とDEMO環境をワンタッチで入れ替え)を試してみましたなメモ。

Continue reading

ノンコーディングで作成したLINE BOTでLINE Bot Awardsにエントリーしました。

唐突ですが、明日2月28日に〆切のLINE Bot Awardsにエントリーしてみました!

https://botawards.line.me/ja/

今回、母が手伝ってるサンドイッチ専門店「サンドイッチ研究所」のBOTを作成し、エントリーしてみました。

このBOTでできることは、

- 人気商品

- おすすめ商品

- 営業時間

- アクセス方法

この内容を聞いたら答える、というレベルです。(母がよく聞かれてるという内容)

Logic Appsを使い、ノンコーディングで作成し、今回は運用視点でBOTが修正しやすいように工夫しています。

Continue reading

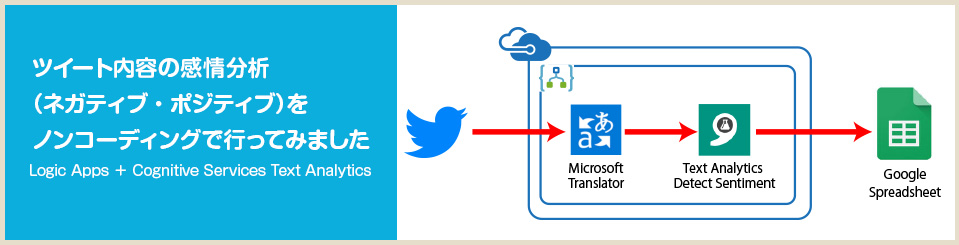

ツイート内容の感情分析(ネガティブ・ポジティブ)をノンコーディングで行ってみた話(Logic Apps + Cognitive Services Text Analyticsの連携)

サービスを運営するときにSNSなどの投稿の感情分析(ネガティブ・ポジティブ)ができれば便利だなと思うのですが、コードが書けない人間からすると実現は難しいかなぁと…。

以前、「Twitterのポジティブな内容のツイートをslackに通知する」というLogic Flowを作成したことがありますが、このときは顔文字を判定してネガティブかポジティブを判定しました。

これは顔文字が入っていないツイートは対象外なので「投稿した文章の感情分析をやる方法」でいい方法ないかな?とLogic Appsを眺めていたらCognitive Services Text Analyticsコネクターがあるのを思い出し。

今回はCognitive Services Text Analytics(センチメント)を使い、ノンコーディングでツイート内容の感情分析して、一覧をGoogleスプレッドシートに書き出すLogic Flowを作成してみました。

Continue reading

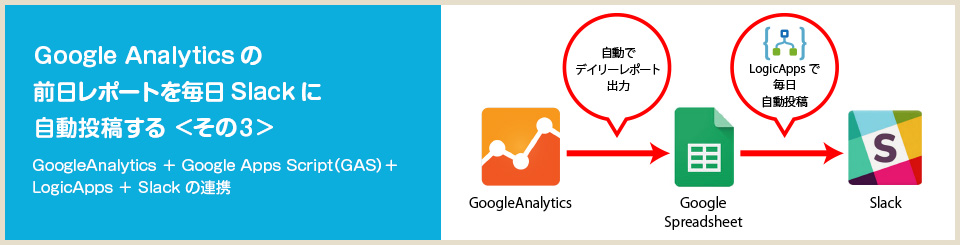

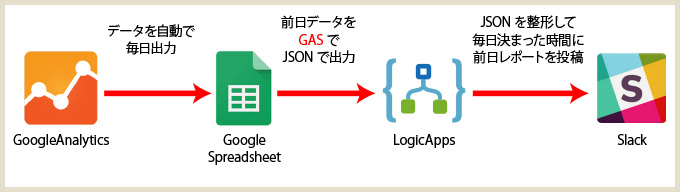

Google Analyticsの前日レポートを毎日Slackに自動投稿する<その3>(GoogleAnalytics + Google Apps Script(GAS)+ LogicApps + Slackの連携)

前回はGoogle Apps Script(GAS)の設定をしました。今回は最後の部分、Slackに投稿する「Logic Appsの設定」です。

LogicAppsに関しては@twit_ahf さん相談してご協力いただきました。

本当に本当にありがとうございました!!(土下座)

というわけで、「Logic Appsの設定」について手順をメモ。

Continue reading

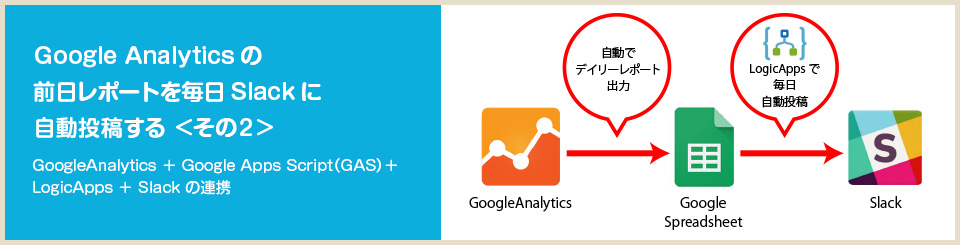

Google Analyticsの前日レポートを毎日Slackに自動投稿する<その2>(GoogleAnalytics + Google Apps Script(GAS)+ LogicApps + Slackの連携)

前回はGoogleスプレッドシートの設定をしました。今回は「Google Apps Script(GAS)の設定」です。

GASに関しては全面的に@daichan4649 さんに作成いただきました。

本当に本当にありがとうございましたぁあ!!(土下座)

というわけで、「Google Apps Script(GAS)の設定」について手順をメモ。

Continue reading

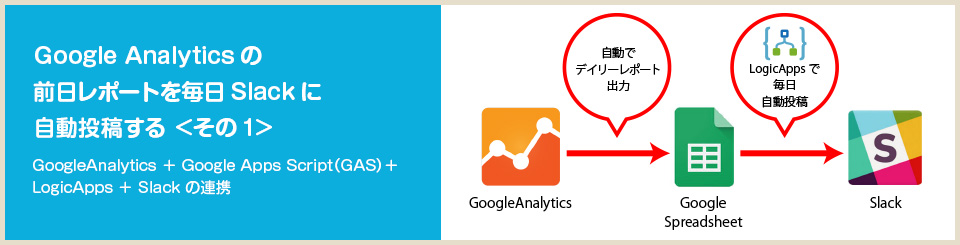

Google Analyticsの前日レポートを毎日Slackに自動投稿する<その1>(GoogleAnalytics + Google Apps Script(GAS)+ LogicApps + Slackの連携)

Webサイトのアクセス解析ツールでGoogleアナリティクスを利用している方も多いと思いますが、結果を毎日チェックするって結構手間かなぁと個人的に思う所ありまして。

前日レポートだけでも日常よくみるツール(今回はSlack)に自動で通知してくれたらラクなんだけどな…と。

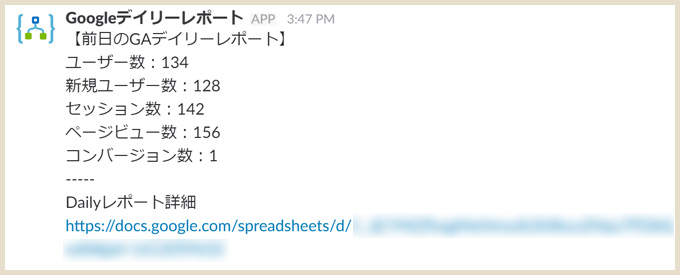

Slackにこのような形で毎日自動で投稿されるLogicFlowを作ってみました。

今回やったこと

図解するとすぐにできそうなんですけど…実際めちゃくちゃ大変でした…。

今回はGoogle Apps Script(GAS)では @daichan4649 さん、Logic Appsでは @twit_ahf さんに多大なご協力をいただきました。

お二方の協力がなければ無理でした、本当に本当にありがとうございました…!!(五体投地)

Googleスプレッドシートの設定やGASの設定などLogciFlowにたどり着くまでにやらないといけない手順が多かったので、今回は記事をわけます。(どれが欠けても動かなくなる悪魔仕様…)

というわけで、これがないとはじまらない「Googleスプレッドシートの設定」から。

Continue reading

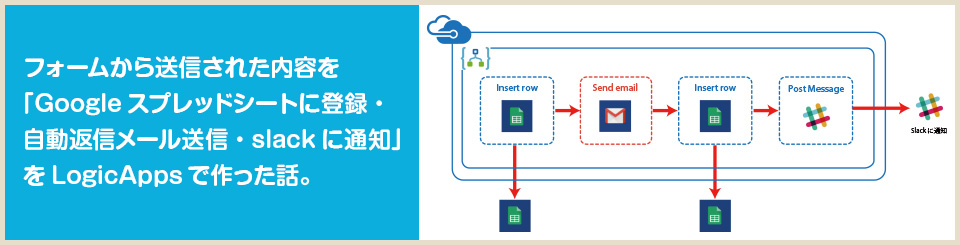

フォームから送信された内容をGoogleスプレッドシートに自動登録・自動返信メール送信・slackに通知の流れを作成してみた話。(LogicApps+Gmail+GoogleSpreadsheet+Slackの連携)

LogicAppsのコネクタにGmailコネクタが追加されました。

全リージョン対応!と言いたいところですが、現時点ではUSA界隈のリージョンのみの展開の模様。(2016年1月25日現在)

私は「米国中北部」で作成しています。(日本リージョンには残念ながらまだの模様…)

今回はGmailコネクタを利用して「お問い合わせフォームから送信された内容をGoogleスプレッドシートに自動登録・自動返信メール送信・slackに通知」という流れをノンコーディングで試してみた話。

複雑な処理を作らず、思いのほかサクッと実装できました!

Continue reading

Microsoft MVP for Microsoft Azureを再受賞しました。

2017年1月1日付けでMicrosoft MVP for Microsoft Azureを再受賞いたしました。

おかげさまで2年目に突入となりました!

https://www.microsoft.com/ja-jp/communities/mvp/default.aspx